1.桑名市:公民連携による複合福祉拠点の形成

(写真:①ヴィレッジセンター内の様子、②保育園と窓越しに繋がる老人ホーム)

桑名市では、公園用地を活用した「ヴィレッジセンター」構想のもと、大和リース・社会福祉協議会・桑名市の公民連携による新しい複合福祉施設が整備されている。保育所、母子生活支援施設、養護老人ホームが隣接し、壁を感じさせない“開かれた福祉空間”が実現。公園内に併設されたカフェでは障害者雇用も進み、まさに共生社会の縮図となっている。

この取り組みは、行政主導ではなく、社会福祉協議会が自ら運営主体となっている点が特徴的だ。給食や看護などを横断的に連携させて施設ごとの人的・物的資源の効率化を図っている。建設時には30年間の返済予定で5億円を借り入れし、3年で黒字化を目標としている。 自立的で持続可能な運営モデルとして、今後の公民連携の参考にしたい。

2.常滑市:宿泊税と交通政策による地域回遊の創出

(写真:①常滑市議会議場、②とこにゃんシャトルバス)

常滑市では、空港立地を活かした宿泊税(1人200円)を財源に、空港から市内への無料シャトルバスを運行している。利用者は1日平均350人を超えと、満席が相次ぐ状況である。しかしながら、展示場利用者が橋を渡って市街地でお金を落としているか、地域の人が空港への足代わりに利用しているだけなのか、といった利用実態は把握できておらず、今後の利用実態調査を踏まえて、地域への経済効果を検証していくという。

宿泊税はホテル・旅館・民泊を対象に単一税率で課税し、施設側が市に納入する「特別徴収方式」を採用。仕組みはシンプルで、運用開始後のトラブルはほとんどない。

空港という“通過点”をまちの経済循環に取り込む工夫は、観光都市でない地域にも応用可能な発想である。

3.半田市:部活動の地域移行と「習い事化」への転換

(写真:①半田市会議室にて)

半田市は、全国に先駆けて公立中学校の部活動を地域スポーツクラブに移行した。市は3年間の補助金を出すが、それを「恒久的な支援」ではなく「自立への助走期間」と位置づけている。各団体は3年後に自走できる事業計画の提出が義務づけられ、進捗管理も徹底。つまり行政は「支援者」であり、「運営者」ではないという意識づけがあらゆる面で行われている。

この取り組みは、地域住民が主体となり、スポーツを“学校の活動”から“地域の文化”へと転換していく壮大な実験でもある。要保護世帯への会費補助など、機会保障にも配慮しつつ、持続可能な地域教育モデルを築いている点は、全国の自治体で参考にすべき優秀事例である。

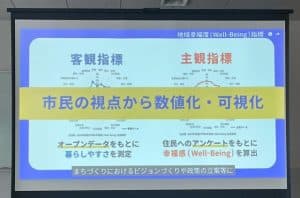

4.三島市:ウェルビーイング指標で行政を再設計

(写真:①三島市役所前にて、②ウェルビーイング指標)

三島市は「幸福度=Well-being」を政策の中心に据え、独自の地域幸福度指標を策定。調査は市民3万人の公式LINE登録者に配信し、健康・地域のつながり・文化活動などを数値化。施策ごとに「関連するWell-being指標」を明記し、政策の目的を“幸福の実現”という共通言語で統一している。国のデジタル田園都市交付金を活用し、データに基づく政策形成(EBPM)を推進している。

さらに、市民が未来像を語り合う「ウェルビーイングミーティング」を開催し、住民それぞれの未来像を書き出し、他の人の未来像に自分が応援できそうなことを書き足していくワークショップを行っている。こうした取り組みから、新たな地域団体も輩出されている。

住民それぞれが未来志向で考え、他人と応援し合うという、新しい共助のありかたは、既存のまちづくり文化を変える新たな試みとして参考にしたい。

5.総括:地域の力を活かす持続可能なまちづくりへ

今回の視察を通して、4市に共通して見られたのは、「地域の力を活用する」という強い意思だった。行政が一方的に施策やサービスを提供するのではなく、地域の団体や住民が自ら考え、動き、運営することを前提としており、行政はそのサポート役に徹している。この考え方は、単なる“補助金行政”とは異なり、地域の自立を促すことで真に持続可能な財政構造を築くものである。

桑名市の公民連携、常滑市の税と交通政策、半田市の部活動改革、三島市のウェルビーイング政策――いずれも、地域資源の発掘と協働の再構築という共通の方向性を持っていた。目黒区においても、「行政が担う」から「地域と共に担う」へと発想を転換し、自立と協働による持続可能なまちづくりを進めていくことが求められている。